Geschichte von Sankt Martin im Calfeisental

Sankt Martin im Calfeisental – 1350 m ü. M.

Die Walser kamen Anfang des 14. Jahrhunderts von ihren einstigen Höfen in Fidaz über das Trinser Fürggli ins Calfeisental und besiedelten das Tal von oben nach unten. Einige Walserfamilien erhielten die Alp Sardona und das gesamte Calfeisental als Lehen vom Kloster Pfäfers. So entstand eine Kolonie von etwa hundert Personen, verteilt auf zwölf Familien.

Im Jahr 1312 bauten sie das Kirchlein als Pfarrkirche mit einem Ewigen Licht. Der Pfarrer von Weisstannen kam zunächst zwölfmal, später nur noch viermal pro Jahr. Priester aus dem Tal übernahmen die Aufgaben bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen.

Doch schon bald – Anfang des 15. Jahrhunderts – begann ein reges Zu- und Abwandern. Mitte des 15. Jahrhunderts setzte die eigentliche Abwanderung ein. Um 1500 wurde das Gebiet der Sardona wieder zur Alp. In den folgenden Jahrzehnten wurden die Höfe nach und nach verkauft und gingen als Alpbetriebe in den Besitz von Eigentümern aus dem Unterland über. Mitte des 16. Jahrhunderts erfolgte die große Abwanderung der Walser nach Weisstannen, St. Margrethenberg, in die Bündner Herrschaft und nach Gams.

In Sankt Martin blieb schließlich nur noch ein Mesmer mit seiner Familie zurück. Kurz nach 1652 verließen auch die letzten Calfeisen-Walser – die Frau des verstorbenen Mesmers, Ursula Sutter, und ihre beiden Söhne – das Tal und zogen nach Vättis. Sie betrieben ihr verbliebenes Lehen in Sankt Martin nur noch als Sommergut. Seither ist das gesamte Calfeisental wieder zu Alp- und Waldgebiet geworden.

Das Schicksal der Calfeisen-Walser war somit besiegelt, denn das Wagnis der Walser-Pioniere erwies sich als zu groß, und die feindliche Bergwelt stellte sich als zu mächtig heraus. Der Siedlungsraum war ungünstig: Wegen des hohen Ringelspitz-Massivs (dem höchsten Berg des Kantons St. Gallen) fehlte es an ausreichender Sonnenbestrahlung. Die Höfe lagen im Winter monatelang im Schatten und erhielten kein wärmendes Licht.

Diese lange und harte Winterszeit erforderte viel Brennholz, und die einseitige Viehwirtschaft machte große Matten und Weiden notwendig. Daher wurde immer wieder neuer Wald gerodet, was der Natur erheblich zusetzte. Der Rückgang des Waldbestands führte zu einer Verwilderung des Tales. Lawinen und Rüfen durchbrachen die verbleibenden Waldreste und gefährdeten die Siedlungen.

Letztlich trug auch die geografische Abgelegenheit mit den schlechten Verkehrsbedingungen zum Niedergang der Walserkolonie bei. Die Sommerpfade über das Trinser Fürggli nach Flims, den Heubützli- und Foopass ins Sernftal sowie den Heitelpass nach Weisstannen waren beschwerlich. Auch der Weg talauswärts nach Vättis war schwierig und zeitweise lebensgefährlich. Diese Hindernisse erschwerten den lebensnotwendigen Warenaustausch der Walser zusätzlich.

Geschichte des Kirchleins von Sankt Martin

-

1312 Bau des Kirchleins

-

Patron wurde der Heilige Martin, Bischof von Tours, als Heiliger bei den Walsern von jeher beliebt

-

1472 wird die Martinsalp (Brändlisberg) als Kirchengut erstmals genannt

-

1652 Im Kirchli wurde im Kirchli das Ewige Licht gelöscht. Seither liest der Pfarrer von Vättis im Kirchlein während des Sommers einige Messen. Auch heute noch – wie vor alter Zeit – ist am Sonntag nach St. Jakob (25. Juli) in St. Martin das Kirchweihfest mit Messe, Musik und anschliessender Chilbi. Der Sonntag heisst „Jakobi – Sunntig“

-

1858 wird die Kapelle mit der Kirchgemeinde Vättis vereinigt

-

1955 begann eine gründliche Restaurierung. Das Kirchlein wurde anschliessend unter Denkmalschutz gestellt. Der derzeitige Altar stammt aus dem Jahre 1709. Am Altar stehen die Statuen St. Martin mit Kind und der hl. Pirmin, Gründer vom Kloster Pfäfers. Es sind alles Nachbildungen, die Originale sind im Museum in Vättis.

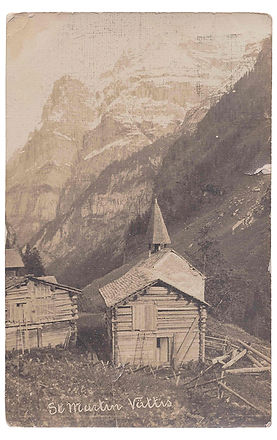

Historische Postkarten

Gastronomie in Sankt Martin

Schon früh betrieben die Familien Kohler während des Sommers eine kleine Wirtschaft in einem der alten Häuser. Anian Kohler führte die Wirtschaft bis 1951, danach übernahm Martin Kohler bis zu seinem Tod im Jahr 1972.

Im Jahr 1973 übernahm Klemens Nigg den einsamen Weiler und renovierte ihn sorgfältig. Als Walser fühlte er sich verpflichtet, Sankt Martin zu erhalten. Nach seinem Tod im Jahr 1990 führten seine Frau Lisa Nigg und ihr Sohn Christian Lampert die Walsersiedlung weiter.

Seit 1997 gehörte auch Christians Ehefrau Damaris zum Team. Mit ihren beiden Kindern kehrte neues Leben nach Sankt Martin zurück. Durch den Bau des Kraftwerks Sarganserland und die verbesserte Zufahrtsstraße entwickelte sich Sankt Martin zu einem beliebten Ausflugsziel und zog viele Wanderfreunde aus nah und fern an.

Die Familien Lampert-Anrig und Lisa Nigg führten die Walsersiedlung traditionsbewusst und erfolgreich weiter.

Im Frühjahr 2015 übernahmen Conny Heidelberger und Christoph Bacher Sankt Martin. Christoph Bacher, der aus dem Goms stammt, brachte das Walliserdeutsch zurück nach Sankt Martin.

Zum Jahreswechsel 2016/2017 wurde das Dorf samt den 19 Hektar Land durch eine Aktiengesellschaft der Familie Bacher übernommen. Das Gastgeberehepaar Anne und André Riehle, die ebenfalls Mitbesitzer waren, führten ab der Saison 2017 das Hotel und Restaurant Sankt Martin.

Im Jahr 2020 übernahmen Susanne Schenk und Marc Brunner die Gastgeberrolle. Sie stellten sich für eine Saison zur Verfügung und passten dafür ihre persönlichen Ausbildungspläne an.

Anschließend traten mit Astrid Riser (ehemalige Wirtin des Gigerwalds) und ihrer Tochter Petra Eggenberger erneut zwei erfahrene Profis in die Fußstapfen ihrer Vorgänger. Beide sind in der Region bestens bekannt und verwurzelt.

Seit dem 1. Februar 2024 führen die Gastronomin Judith Estermann, ihre Schwester Monika Estermann und deren Partner Robert Spengeler die Alpwirtschaft und das Berghotel Sankt Martin.

Seit dem 1. Januar 2025 wird die Geschäftsführung von den Gastronomen Judith Estermann und Marc Hügle neu aufgesetzt.

Die letzten Calfeisni

Im Jahr 1652 verließen die letzten Calfeisentaler ihr Dörfchen Sankt Martin. Bereits 1637 war Peter Sutter als letzter Einwohner auf dem Friedhof neben dem Kirchlein beerdigt worden.

Das Zeichen war deutlich: Als sich im Spätherbst des Jahres 1652 das Wasser im hölzernen Brunnentrog erstmals mit einer dünnen Eisschicht überzog, war der Zeitpunkt gekommen. Die Witwe Ursula Sutter zog mit ihren beiden verbliebenen Kindern aus dem Walserdörfchen Sankt Martin ins ganzjährig bewohnte Dorf Vättis. Die drei waren die Letzten, die dem über 350 Jahre lang besiedelten Hochtal Calfeisen den Rücken kehrten. Das Leben war zu rau und unwirtlich geworden – die ausgedünnte Gemeinschaft hatte ihre Lebensgrundlagen verloren.

Eine späte Würdigung

Fünfzehn Jahre zuvor war Peter Sutter gestorben – der letzte einer langen Reihe großgewachsener und kräftiger Walser, die ihr ganzes Leben im wilden Tal ums Überleben gekämpft hatten. Die „raue Wildnis“, wie es in einem ersten Dokument aus dem 14. Jahrhundert heißt, war ihm trotz der widrigen Bedingungen stets Heimat geblieben. Er wurde auf dem kleinen Friedhof beim Kirchlein beerdigt.

Peter Sutter kämpfte um das Überleben und den Fortbestand der Walserkolonie Calfeisen. Er starb in Sankt Martin, der letzten ganzjährig bewohnten Siedlung. Ursula Sutter, deren Verwandtschaft zu ihm nicht mehr geklärt werden kann, führte sein Beharren fort – so lange es eben noch möglich war. Schließlich ließ sie sich jedoch, vermutlich durch ihre bereits in Vättis verheirateten Töchter, zum Wegzug ins Nachbardorf überreden.

Rückblickend wird die Besiedlung der Höhen des Calfeisentals als ein kühnes koloniales Experiment des Mittelalters betrachtet – als der wohl unwirtlichste Walsersitz. Im Kulturführer des Calfeisentals wird diese entbehrungsreiche, aber kulturell und menschlich bemerkenswerte Aufgabe als eine erstaunliche Leistung gewürdigt.

Heute bildet das Calfeisental das Grenzgebiet der Kantone St. Gallen (zu dem es gehört), Graubünden und Glarus. Ein Stausee reicht im gefüllten Zustand bis fast an die Grundmauern des im Jahr 1312 erbauten Kirchleins, das sich bis heute in tadellosem Zustand befindet. Im strengen Lawinenwinter von 1999 entging es nur knapp der Zerstörung.

Das Leben wurde härter

Bis 1637 kämpfte Peter Sutter täglich ums Überleben. Im Winter war bei jedem Schritt vor die Tür und bei den Gängen zu den weit entfernten Ställen höchste Vorsicht geboten – die Gefahr durch Lawinen war allgegenwärtig. Die kargen Lebensmittelvorräte mussten sorgfältig eingeteilt werden, damit sie bis zur nächsten Ernte reichten. Die Menschen lebten von dem, was das Tal und die Landwirtschaft hergaben: Milch und Käse, Fleisch, einige Beeren und wenig Getreide.

Im Sommer mussten die letzten Walser ständig wachsam sein – fremde Hirten von den umliegenden Alpen hielten sich nicht an die alten Marchen und ließen ihr Vieh trotz Verbot auf den Walserweiden grasen. Vor allem bei unerwarteten Schneefällen im Sommer wurde Walsereigentum oft als Schutzraum missbraucht, was zu Ernteausfällen führte.

Peter Sutter war zunehmend auf sich allein gestellt. Die walserdeutsch sprechende Gemeinschaft schwand – viele Calfeisni zogen fort. Die arbeitsamen und genügsamen Frauen waren in Vättis willkommen und wurden dort rasch eingebürgert. Heiratswillige Burschen gab es im Calfeisental nicht mehr – sie waren längst ins angenehmere Unterland ausgewandert.

Eine Stubete im Calfeisental – der Besuch von heiratsfähigen Burschen bei ledigen Mädchen – war nicht mehr möglich. Die Walsergemeinschaft Calfeisen, die einst mehr als hundert Einwohner zählte, war zu klein geworden.

Vorbei war die Blütezeit des 15. Jahrhunderts, als das Tal noch unter der Führung eines eigenen Ammanns stand, als die Walser unter sich waren und die Weiden nicht mit Hirten aus dem Unterland teilen mussten. Das Klima war damals noch etwas wärmer, und neben dem Kirchlein konnte sogar ein kleiner Rebberg bestehen. Bereits Mitte des 16. Jahrhunderts bestimmten jedoch Hunger und Armut das Leben der Walser – nicht mehr der Ammann und die Talversammlung.

Die legendäre Größe und Kraft der Calfeisentaler Walser, geschaffen für die raue Wildnis, erwiesen sich letztlich als schwächer als die unberechenbare und mächtige Natur.

Ein langer Niedergang

Als 1652 Sankt Martin als letzte Siedlung im Calfeisental aufgegeben wurde, blieb wenig zurück. Das Kirchlein entwickelte sich zu einem Wallfahrtsort. Der Legende nach soll in seiner Mauer noch der letzte Kelch versteckt sein.

Erhalten geblieben ist auch das benachbarte, zuletzt erbaute doppelstöckige Wohnhaus, das die Jahreszahl 1588 trägt. Der endgültige Niedergang der Calfeisentaler Walserkultur war zu dieser Zeit bereits absehbar.

Das Holz der verlassenen Häuser wurde für Stallbauten und zum Heizen verwendet. Verbliebene Mauerreste und Bodeneinbuchtungen, sogenannte Hosteten, verstreut auf der Sonnenseite des Tals, erinnern noch heute an die einstigen Weiler.

Geblieben ist trotzdem Vieles

Erinnerungen und Ausstellungsstücke sind geblieben. Das letzte Calfeisentaler Grabkreuz – jenes von Peter Sutter – ziert die Turmspitze des Kirchleins von Sankt Martin. Als das Friedhöfli aufgelöst wurde, wurde das schmiedeeiserne Kreuz überflüssig und erhielt seine bis heute erhaltene zweite Verwendung als Turmkreuz.

Peter Sutters Gebeine ruhen im Beinhäuschen neben dem Kirchlein. Die auffällig großen Schädel- und Knochenreste wurden jedoch schon vor Jahrzehnten von Souvenirjägern gestohlen. Das Friedhöfli existiert nur noch dem Flurnamen nach.

Die beiden Söhne der Witwe Sutter, die 1652 mit ihr nach Vättis zogen, verheirateten sich später dort und bewirtschafteten Sankt Martin zumindest im Sommer weiter. Der Name Sutter war noch bis ins 20. Jahrhundert in Vättis verbreitet.

Noch heute leben in Vättis auffallend viele großgewachsene Menschen – vermutlich Nachfahren der Walser. Fast alle alteingesessenen einheimischen Familien verfügen über Walserblut, als Nachfahren der Familie Sutter und weiterer Walser. Die letzten Calfeisentaler Walser leben weiter – in den Erzählungen, in den verbliebenen Bauten und in ihren zahlreichen Nachkommen.

Adresse:

Förderverein

"Pro Walsersiedlung St.Martin und Calfeisental"

Herr Dieter Nigg

Taminastrasse 16

7310 Bad Ragaz